1、本稿のテーマ

(1)解約料の実態に関する研究会の開催

現在、消費者庁において、我が国の解約料に関する適切なルール作りを行っていくことを目的として、「解約料の実態に関する研究会」が開催されている(以下、「研究会」という。)。

(研究会のURL)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_005/

解約料に関する議論は、これまでにも、消費者庁において「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」(2019年2月~)や、消費者契約に関する検討会(2019年12月~)といった、有識者による検討会議が設けられ、議論が重ねられてきた。

研究会は、これらの検討会議の流れを受けつつ、より踏み込んだ議論を行うものである。

(2)研究会の特色

従来の検討会が、主として消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害の額」の立証責任や、その内容をめぐる法律議論が中心であったのに対し、本研究会は、その議論の土台となる実際のビジネスにおける解約料の実態を検証することを中心に置いた点に特徴がある。

筆者は、2018年から消費者庁の消費者制度課で政策企画専門官として、かつて「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」(2019年2月~)の運営等に関わり、我が国の解約料に関するルールの在り方について、他省庁も交えて検討した経験がある。

そこで、当時の議論を踏まえ、現在開催されている研究会の内容と特色、議論を紹介した上で、あるべき解約料のルールについて考察する。

2、現行法のルール

我が国における解約料に関する民事ルールは意外に少ない。

主なものとしては、特定商取引に関する法律に一部の特別な契約類型について上限が定められている他には(同法10条、49条)、消費者契約法9条1項1号において、解約に際して生じる事業者の「平均的な損害の額」を超える解約料条項を無効とする規定があるくらいである。

このほか、令和5年の消費者契約法改正により、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供することが義務付けられ(同法3条4号)、事業者が解約料を請求する際には、消費者に対しその額の算定根拠の概要を説明すべき義務が課せられた(同法9条2項)。

ただし、これらは解約料の水準について直接的に示すルールではない。

現状、多くの事業者が解約料を設定しているが、その上限を画する明確なルールが無いため、しばしば解約料の多寡について消費者と事業者との間でトラブルが起きている。

背景には、事業者の設定する解約料の根拠の不明確さと、キャンセル料の請求根拠についての消費者の理解不足がある。

3、研究会の内容

本研究会の特色の一つは、キャンセル料に関する消費者の意識調査を実施し、トラブルになりやすいキャンセル料の設定、説明の仕方を分析している点である。

(意識調査の報告書のURL)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_005/assets/consumer_system_cms101_240115_05.pdf

キャンセル料をめぐり消費者とトラブルになった場合、顧客満足度や顧客によるリピート率の低下やレピュテーションリスクを生ずることになる。紛争解決のためのコストも軽くみることはできない。

この報告書は、キャンセル料を設定する側の事業者にとって、消費者のトラブルを予防する上で、示唆的である。

中央大学文学部の有賀敦紀教授の分析書によると、一例として、以下の点が指摘されている。

(分析書のURL)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_005/assets/consumer_system_cms101_240115_08.pdf

(1)情報提供の問題

事業者によるキャンセル料の情報提供に対して不満を感じると,消費者はキャンセル料の支払いに対して不満を感じる。

特に,商品・サービスに対する支払い方法が分割・定額払い(主に定期購入,サブスクリプション等の定額購入)のときに消費者はキャンセル料の情報提供が不十分であると感じ,かつキャンセル料の支払いに対して不満を感じるという結果が出た。

(2)消費者に選択肢を与えること

キャンセル料の割合を消費者自身で選択すると,消費者がキャンセル料を気にする度合いは強くなる。

普段キャンセル料のことを気にすることによって,キャンセル料の支払いに対する不満度は軽減される傾向が示されたため,キャンセル料の割合を操作した選択肢は,キャンセル料の支払いに対する消費者の不満を軽減すると考えられる。

おそらく,消費者はキャンセルしたときの金銭的・心的コストを自身の選択に帰属することで,認知的不協和をある程度解消(不満を軽減)することができると考えられる。

(3)分析書の結論

不満を軽減するための外的な操作可能な要因として、以下の2点が挙がっている(分析書36頁)。

①キャンセル料についての情報提供の仕方(特にサブスク・オンラインにおいて顕著)

②キャンセル料の選択肢の設け方

調査では、料金は高額だがキャンセルが可能な選択肢Aと、料金は割安だがキャンセル料が設定された選択肢Bを「併記」した場合には、消費者が二つの選択肢の中のキャンセル料を強く意識することになる。

そのため、自分で選んだ結果に対して(キャンセル料を請求されても)やむを得ないと考える傾向にあることが指摘されている。

4、経済学的観点からの分析

研究会では、経済学的観点から、合理的な解約料水準の分析が試みられた。

(高知大学人文社会科学部 新井泰弘教授の提出資料URL)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms205_240930_03.pdf

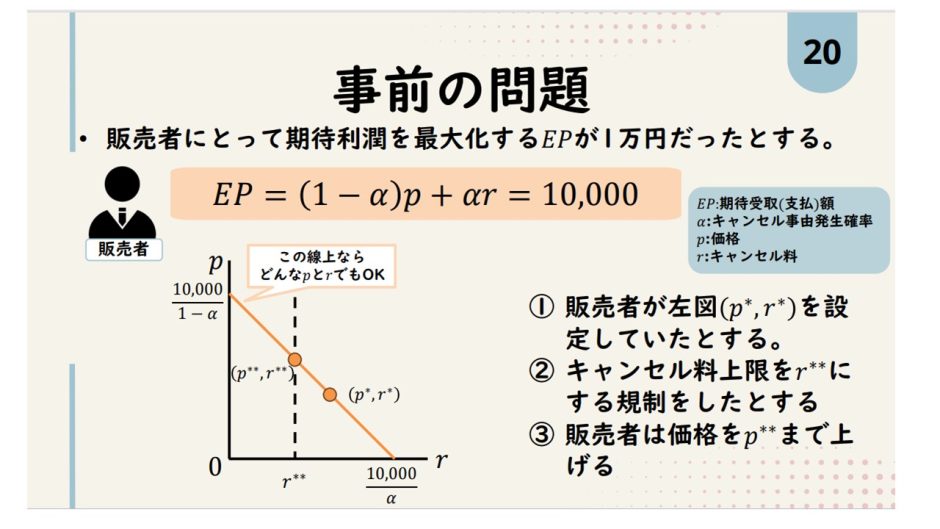

経済学的には、①事業者が解約の際の損害を解約料という形で填補するか、②予め一定確率で生ずる解約による損害を価格に転嫁して徴収するかは、いずれかが優劣するという関係にはなく、下図のモデル式により直線状のどの値をとっても等価である(新井教授プレゼン資料20頁)。

結論としては、事業者としては解約料の上限を規制されれば、それを予め価格に上乗せして請求する方法を採り得ることから、モデル式による具体的な解約料上限の設定は困難である。

5、研究会の議論の方向性

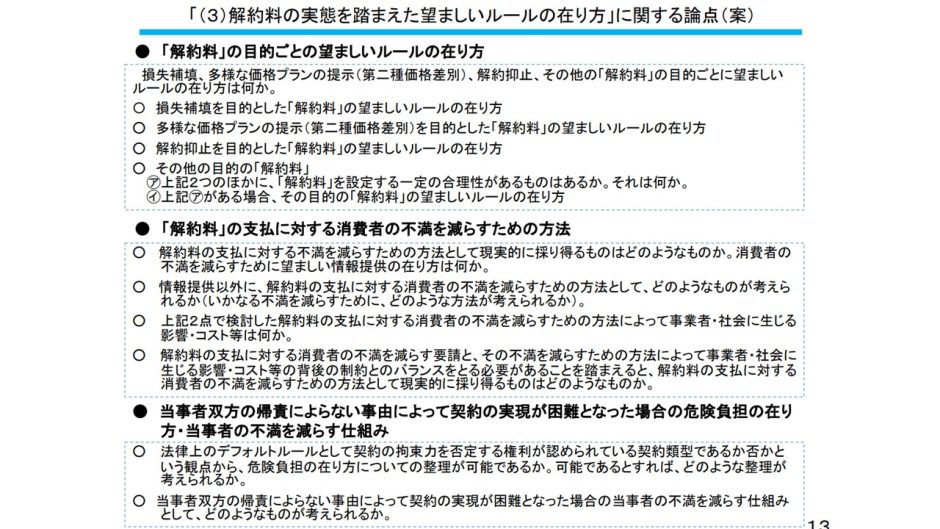

研究会では、上記実態調査や経済学の研究者の報告を踏まえ、次のように論点を整理している。

(1)特色1 目的ごとのルール設定

特色としては、各事業者が解約料を設定する目的ごとに望ましルールを設定しようと試みている点である。

これまでは、主として事業者の損失補填を出発点として解約料の在り方が検討されてきたが、それ以外の第二種価格差別という視点や、解約抑止という視点が示されている点が新しい。

もっとも、注意しなければならないのは、具体的に「解約抑止」を目的とする解約料を設定する際に、どのような水準であれば適法とするのか、基準の設定の仕方については何ら示されていない点である。

目的を達成するために、より高額な解約料が望ましいという単純な議論では、解約料をめぐる消費者トラブルは解消されない。

(2)特色2 消費者の不満軽減という視点

実態調査により、消費者の不満を軽減できる可能性のある方法が示された。今後は、解約料の目的別のルール設定とともに、消費者の不満を解消するためのルール設計が進むと考えられる。

6、議論のあるべき方向性

(1)統一的ルール創設の困難性

研究会は、一定の方向性を示したものの、具体的に各事業者がどのような水準の解約料を設定すべきかという点については言及していない。

これまでの検討会に関わった経験上、この一定の水準を示すルール作りには相当な困難を伴うことが予想される。

現行法の消費者契約法9条1項1号は、あらゆる消費者契約に適用される民事ルールである。それゆえに、すべての業種のすべての取引に適合する規定であることが求められる。

これに対する明確な解は、未だ発見されていない。

(2)個別業種ごとのルール設定の困難性

他方で、業種ごとにキャンセル料水準を設定する試みもこれまで行われてきた。

例えば、筆者が消費者庁職員として関わった検討会として、「サービス産業の高付加価値化に向けた外部環境整備等に関する有識者勉強会」における飲食店の無断キャンセル時の水準に関する報告書(URLは下記)や、国交省の「標準引越運送約款改正検討会」における、標準引越運送約款上のキャンセル料上限の設定等が挙げられる。

(経産省報告書)(https://www.aichi-inshoku.or.jp/ai_cms/wp-content/uploads/2018/11/444fac2ea9f294cc5d5dbe02557ee654.pdf)

こうした業種別のガイドライン等の設定は、業界内で足並みをそろえるために、低水準のキャンセル料設定に統一する必要があるため(最低限の水準設定)、実態と乖離した水準設定となり実損を填補することが難しいという問題や、独占禁止法等の趣旨からして、競争を阻害するような統一的な水準設定は問題であるという指摘がある。

研究会では、さらに解約料の目的別に望ましいルールを設定するというのであるから、なおハードルは上がる。

(3)原理、原則に立ち返る必要性

そこで、筆者が提案したいのは、今一度、消費者契約法9条1項1号の立法趣旨と法の設計理念に立ち返ることである。

すなわち、消費者契約法9条1項1号は、民法420条の損害賠償額の予定の規定の特則である。

もともと、キャンセル料とは、解約に際して事業者に生ずる損害を填補するために予め賠償額を定めておくというのが出発点である(民法420条)。

もっとも、当事者が無制限にキャンセル料を設定できるとすると、キャンセル料ビジネス(本来の商品、サービスの取引ではなく、キャンセル料を利用して利益をあげようとする商法)が横行した場合に対応ができない。

そこで、悪質なキャンセル料ビジネスを防止し、その上限を画するために創設された規定が、消費者契約法の9条1項1号である(創設時の条文は9条1号)。

この原点に立ち返り、解約料とは事業者に生じた損害を填補することを目的として設定されるものであることを前提として、各事業者に解約時に生ずる損害を積み上げ方式で請求できる仕組みとするのが最も簡潔であり、合理的ではなかろうか。

この方式を採用した裁判例としては、冠婚葬祭互助会の積立金の解約料条項を一部無効とした大阪高裁平成25年1月25日判例時報2187号30頁がある。

実際の我が国の商慣習からすると、実損を填補する水準を超える解約料の請求は現実には難しいし、その水準を超えてキャンセル料ビジネスを肯定する理由もない。トラブル解決のためのコストを考えると、ある程度の水準にとどめることが合理的であろう。

(4)キャンセル料をとることの合理的な説明と消費者による理解

一方で、消費者側の意識改革も必要である。キャンセルをすれば、事業者にも一定の損害が発生するところ、これを事業者だけが負担する理由はないからである。

諸外国では合理的な水準の解約料を支払うという慣習は消費者にもある程度浸透していることから、実際に事業者が解約料を請求した際にトラブルになるケースが日本よりも少ない。

ホテルの予約等では、宿泊日が迫ればキャンセル料を請求されるのはいわば当然という認識のもと、自己都合でキャンセルした場合には所定のキャンセル料を支払い、トラブルになることは少ない。

他方で、我が国においては、これまで消費者が自己都合キャンセルをした場合に、実際には事業者に損害が発生していても、顧客との関係を重視しそれを請求してこなかった文化、商慣習が存在する。そのことが、「キャンセル料は請求されないのが当たり前」という消費者の認識を形成し、キャンセル料トラブルの一端となっている。

そこで、解約料水準を設定するルールづくりとともに、自己都合キャンセルをすれば事業者に損害が発生するという当たり前のことを消費者にも理解させ、合理的なキャンセル料については支払わなければ事業者のみが損害を填補できない状況に陥ることを理解させることが必要となる。

消費者が、なぜキャンセル料が必要で、なぜその金額なのかを理解し、納得すれば、今よりもずっとキャンセル料をめぐるトラブルは軽減すると思われる。

一時期、ノーショウ(飲食店の無断キャンセル)の問題が社会問題化した際に、消費者の間でも問題性が共有され、複数店舗の同時予約と無断キャンセルが減ったのは好例であろう。

このように、「ルール作り」とともに、そのルールを支える根幹となる「キャンセル料の実態の周知」が車の両輪として必要である。